Das neue bauaufsichtlich zugelassene System RELAST zur nachträglichen Bauwerksverstärkung

Das Highspeed Reinforcement System RELAST von Würth ist das effizienteste Verfahren zur nachträglichen Erhöhung der Querkraft- und Durchstanzwiederstandes.

11/25/2020

Lesezeit

15 Minuten

RELAST wurde entwickelt zur Verstärkung von Brücken, Tunneln, Unterführungen, Parkhäuser und Gebäuden. Prof. Jürgen Feix und Dr. Johannes Lechner erläutern die Vorteile und Anwendungsgebiete für RELAST Verbundankerschrauben.

Einhergehend mit der steigenden Mobilität der Bevölkerung und dem Wirtschaftswachstum hat sich der Verkehr im mitteleuropäischen Raum in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Gleichzeitig wurde der Großteil der Infrastrukturbauwerke in diesen Ländern im Zeitraum zwischen 1960 bis 1990 nach den damals gültigen Regelwerken errichtet. Das Alter der Bauwerke führte in Verbindung mit den immer höheren Lasten in den letzten Jahren zu teils massiven Schäden an der bestehenden Infrastruktur. Im Zuge von Nachrechnungen von Bestandsbauwerken wurden außerdem häufig Tragfähigkeitsdefizite, zum Beispiel an Brücken, festgestellt. In vielen Fällen ist jedoch ein Ersatzneubau von bestehenden Brücken, etwa an Hauptverkehrsrouten, nicht ohne wesentliche volkswirtschaftliche Schäden möglich.

Aus diesem Grund besteht ein bedeutender Bedarf nach Verstärkungslösungen, die unter Aufrechterhaltung der Nutzung des Tragwerks eingebaut werden können. Dazu wurde basierend auf einer Idee von Prof. Feix, in Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und den Firmen TOGE bzw. Würth, ein Verstärkungssystem für die nachträgliche Querkraft- und Durchstanzverstärkung durch den Einsatz von Betonschrauben mit großem Durchmesser als nachträgliche Bewehrung entwickelt. Auf Basis zahlreichen Laborversuche an Stahlbetonbalken und Platten konnte die vorzügliche Eignung dieser Schrauben als Verstärkungselemente nachgewiesen werden. Umfangreiche Zulassungsversuche unter gutachterlicher Begleitung führten im September 2019 zur Erteilung einer bauaufsichtlichen Zulassung für das neue Verstärkungsverfahren durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

Einleitung

In den letzten Jahrzehnten hat das Verkehrsaufkommen im mitteleuropäischen Verkehrsnetz durch steigende Mobilität, aber auch verbunden mit dem Wirtschaftswachstum des europäischen Raumes stark zugenommen. dem Wachsenden Verkehrsaufkommen geht auch eine steigende Belastung der bestehenden Infrastruktur einher, die nicht nur aus dem vergrößerten Verkehrsvolumen, sondern auch aus den immer höher werdenden zulässigen Fahrzeuggewichten resultiert. So zeigt etwa die Abbildung 1 die Verkehrsbelastung in Form der jährlichen Fahrleistung auf den deutschen Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Es ist ersichtlich, dass das Verkehrsaufkommen auf den Bundesautobahnen seit 1975 kontinuierlich zunimmt. Hingegen ist die Verkehrsentwicklung auf den Bundesstraßen seit der Wiedervereinigung einigermaßen konstant.

Demgegenüber stellt die Abbildung 2 die Altersverteilung der Brückeninfrastruktur auf deutschen Bundesautobahnen und Bundesstraßen bezogen auf die Brückenfläche dar. Dabei ist klar zu erkennen, dass etwa 60% der gesamten Brückenfläche im deutschen Fernstraßennetz zwischen 1960 und 1989 errichtet wurden. Dies bedeutet, dass diese Bauwerke heute zwischen 30 und 60 Jahre alt sind. Gleichzeitig zeigt die statistische Erhebung des Bundesamts für Straßenwesen, dass etwa 87% der Tragwerke aus Spann- oder Stahlbeton gefertigt wurden. Wie Untersuchungen, etwa von Maurer u.a. (2011) und Fischer u. a. (2014) zeigen, haben sich aufgrund der geänderten Belastungsnormen und Berechnungsmodelle mit denen Brücken heute dimensioniert werden, starke Tragfähigkeitsdefizite bei vielen der bestehenden Betonbrücken ergeben. Die Berechnung der 60 Jahre alten Brückenbauwerke auf Basis des damaligen Wissenstandes konnte die Verkehrs- und Lastentwicklung nicht vorhersehen. Gleichzeitig wurden die Bemessungsverfahren in den letzten Jahren immer wieder überarbeitet und damit verbunden die Werte der erforderlichen Bewehrung teilweise drastisch erhöht.

Dies gilt vor allem für die Menge an erforderlicher Querkraftbewehrung. Während zu Beginn der 1960er Jahre bei einem entsprechenden Nachweis der Betontragfähigkeit auf Schubbewehrung verzichtet werden konnte, gibt es mittlerweile Mindestwerte an erforderlicher Bewehrung, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und kontinuierlich gesteigert haben.

Neben den gesteigerten Lasten und den veränderten Berechnungsvorschriften Wirkt sich der Investitionsstau bei der Verkehrsinfrastruktur, gerade in den alten Bundesländern, welcher über viele Jahre aufgebaut wurde, negativ auf den Zustand der Infrastrukturbauwerke aus. Durch zu geringe Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wurde der Zustand der Brückentragwerke laufend schlechter, Nach einigen Teilsperren von Tragwerken wurde dieser Umstand in den letzten Jahren auch vermehrt in die Öffentlichkeit getragen.

Die Folge sind nun Investitionsprogramme, mit denen die vorhandenen Tragwerke wieder auf ein angemessenes Niveau gebracht werden sollen, da Ausfälle von Bauwerken auf Hauptverkehrsrouten massive volkswirtschaftliche Schäden bewirken können. Dies gilt analog für Ersatzneubauten von Brücken, wie etwa die Untersuchungen von Gschösser u. a. (2016) zeigen. Vor diesem Hintergrund gibt es derzeit einen enormen Bedarf an Verstärkungssystemen mit denen Bauwerke einfach, schnell und möglichst unter Aufrechterhaltung ihrer vollen Funktion auf die gestiegenen Anforderungen verstärkt werden können.

2 Betonschrauben als Verstärkungselement

Um die Defizite an vorhandener Querkraft- und Durchstanzbewehrung in bestehenden Strukturen auszugleichen, braucht es innovative Verstärkungssysteme. Diese müssen nicht nur eine hohe Verstärkungswirkung bei geringem Einsatz an Verstärkungselementen aufweisen, sondern auch eine möglichst schnelle und einfache Installation ermöglichen. Der Einsatz von Betonschrauben als nachträgliche Querkraft- und Durchstanzverstärkung kann diese Erfordernisse erfüllen.

2.1 Tragwirkung von Betonschrauben

Betonschrauben sind seit Beginn der 1990er Jahre als Verankerungselement in Stahlbetonstrukturen bekannt und wurden in den vergangenen Jahren vermehrt eingesetzt. Die großen Vorteile von Betonschrauben gegenüber anderen Ankermitteln sind die schnelle Installation und die sofortige Belastbarkeit, welche sich durch den mechanischen Verbund der Schraube mit der Betonstruktur ergibt. Betonschrauben werden in ein vorgebohrtes Loch mit entsprechendem Durchmesser eingedreht und schneiden sich dabei ein Gewinde in die Bohrlochwandung, wodurch eine Verzahnung mit dem Beton erzeugt wird Damit ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung, die sofort belastet werden kann, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist. Um die Tragfähigkeit der Betonschrauben weiter zu erhöhen, wurden die sogenannten Verbundankerschrauben entwickelt, bei denen ein Vinylesthermörtel vor dem Eindrehen der Schrauben in das Bohrloch Verbundmörtel injiziert wird. Damit wird der existierende Ringspalt zwischen Schraube und Beton verfüllt, was durch die größere Auflagefläche des Gewindes und den Klebeverbund (vgl. Abbildung 3) zu größeren Traglasten führt. Der Auszugswiderstand der Schrauben kann mittels Verklebung um etwa 40% gesteigert werden, wie auch in Lechner u.a. (2017) gezeigt wird.

2.2 Betonschrauben für die Tragwerksverstärkung

Die ursprünglich aus der Verankerungstechnik stammenden Verbundankerschrauben werden für den Einsatz als nachträgliche Querkraft- und Durchstanzverstärkung etwas modifiziert, um den abgeänderten Anforderungen zu entsprechen. Während Betonschrauben als Verankerungselement externe Lasten in der Struktur ableiten müssen, werden beim Einsatzes nachträgliche Bewehrung interne Kräfte der bestehenden Struktur aufgenommen und müssen wieder in der Struktur abgeleitet werden. Dementsprechend ist es erforderlich, dass nicht nur an der Schraubenspitze über das Verbundgewinde aufgenommen werden, sondern diese am anderen Ende der Schraube auch wieder abgeleitet werden. Dafür wird beim System eine Unterlegplatte mit einer Keilsicherungsfederscheibe und eine Mutter am ISO-Gewinde der Schraube an der Außenseite des Tragwerks angeordnet. Über die Mutter an der Außenseite ist es auch möglich, eine Vorspannung in der Schraube durch Andrehen zu erzeugen.

Diese Konfiguration ist in Abbildung 4 dargestellt, die die zugelassenen Typen der Betonschrauben als nachträgliche Querkraft- und Durchstanzverstärkung zeigt. Die Grundidee der nachträglichen Verstärkung entstand vor über Jahren und verwendet das bekannte Ankermittel Betonschraube als nachträglich eingebaute Bewehrung. Infolgedessen wurde in den vergangenen zehn Jahren an der Universität Innsbruck an diesem neuen Verstärkungssystem geforscht und in zahlreichen Versuchsserien anhand von Bauteilversuchen die Eignung der Schrauben als nachträgliche Bewehrung untersucht. Auf Basis dieser Untersuchungen wurden im September 2019 zwei bauaufsichtliche Zulassungen für das System durch das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt. Die Zulassung Z 15.1-344 regelt den Einsatz der Betonschrauben als nachträgliche Querkraftbewehrung, die Zulassung Z 15.1-345 den Einsatz als nachträgliche Durchstanzverstärkung.

3 Wissenschaftliche Untersuchungen

Als Ergebnis eines Vergleichs der Eigenschaften verschiedenster Verankerungselemente wurden Betonschrauben aufgrund ihres mechanischen Verbundes, der schnellen und einfachen Installation und der hohen Tragfähigkeit als ideales nachträgliches Bewehrungselement identifiziert. Um die Eignung der Schrauben als nachträgliche eingebaute Bewehrung zu Zeigen wurden in den letzten Jahren insgesamt 5 Versuchsreihen zur nachträglichen Querkraft- und Versuchsreihen zur nachträglichen Durchstanzverstärkung mit über 80 einzelnen Bauteilversuchen durchgeführt.

3.1 Durchstanzversuche

Die generelle Eignung des Systems konnte bereits 2012 anhand von ersten Durchstanzversuchen eindrucksvoll nachgewiesen werden, wie zum Beispiel in Feix u.a. (2012) gezeigt wird. Dazu wurden Versuchsplatte mit einer Plattendicke von 20 cm und einem Durchmesser von m hergestellt. An diesen Platten wurde ein Stützenstummel vorgesehen, über welchen im Versuch mittels einer hydraulischen Presse die Durchstanzlast aufgebracht wurde. Über eine Rückverankerung an den Plattenrändern konnte so eine Durchstanzbeanspruchung einer Stahlbetonplatte auf einer Stütze als Ausschnitt modelliert werden. Abbildung 5 zeigt die eingebauten Verstärkungselemente in 8 Strahlen zu je 4 Schrauben rund um den Stützenstumme im Versuchskörper. Anhand dieser Versuche konnte gezeigt werden, dass nach verwendeter Schraube und Installationsart die Traglaststeigerung bei Verwendung von 32 Schrauben im Versuch um bis zu 53 % gegenüber einem Versuch ohne Durchstanzbewehrung gesteigert werden konnte, wie auch die Lastverformungskurven der Abbildung 6 zeigen.

Auf Basis dieser Versuche wurden in den letzten Jahren im Zuge von zwei Forschungsprojekten weitere Durchstanzversuche mit Betonschrauben als nachträgliche Durchstanzverstärkung durchgeführt. Dabei wurden weitere Parameter untersucht wie etwa die Verklebung der Schrauben, die Setztiefe der Schrauben, die Schraubenanzahl und der Längsbewehrungsgrad in den Probekörpern. Ebenfalls wurden mehrere Versuche mit zyklischen Lasten durchgeführt, wobei gezeigt werden konnte, dass bei Belastungen zwischen einem Drittel und der Hälfte der statischen Bruchlast bei zwei Millionen Lastwechseln kein Versagen infolge dynamischer Lasten eintritt. Erst bei Wiederbelastung mit statischen Lasten konnte nach der dynamischen Lasteinwirkung das Versagen der Versuchskörper herbeigeführt werden. Entsprechend ist nun auch die Regelung hinsichtlich der dynamischen Lasten in den Zulassungen, wie in Abschnitt 4 noch erläutert wird. Details zu diesen Versuchen und den Ergebnissen werden auch in Walkner u.a. (2019) beschrieben und diskutiert.

3.2 Querkraftversuche

Unmittelbar nach der ersten Versuchsreihe zur Durchstanzverstärkung wurde an der Universität Innsbruck auch damit begonnen den Einsatz von Betonschrauben als nachträgliche Querkraftverstärkung zu untersuchen. Des erfolgte anhand von Bauteilversuchen an Stahlbetonträgern mit einer Länge von 3,5 m, an denen über vierpunktbiegeversuche Querkraftversagen herbeigeführt werden konnte. In drei Versuchsreihen in den Jahren 2013 bis 2016 konnten die Eignung des Systems anhand dieses Versuchsaufbaus nachgewiesen und Traglaststeigerungen gegenüber einem Referenzversuch ohne Querkraftbewehrung von bis zu 100% erzielt werden. Im Zuge der Versuche wurden verschiedene Parameter, wie etwa verschiedene Schraubentypen, verschiedene Anordnungen der Schrauben, verklebte und unverklebte Installation sowie die Setztiefe der Schrauben untersucht. Zudem wurden drei Versuche mit zyklischen Lasten mit bis zu 5 Mio.

Lastwechseln durchgeführt, wobei hier die Lasten zwischen 1/3 und 2/3 der statischen Bruchlast lagen. Auch hier konnte kein Versagen infolge der dynamischen Lasten erkannt werden, womit auch hier der Nachweis der Eignung des Systems für dynamisch belastete Bauteile ohne Einschränkung erbracht werden konnte. Der Versuchsaufbau und die Versuchsergebnisse dieser Versuche sind detailliert in Lechner (2017) beschrieben. Im Zuge des Zulassungsverfahrens wurden vom Gutachter zu den bereits durchgeführten 32 Versuchen der ersten drei Versuchsreihen weitere Versuche an Balken mit größerer Höhe und an Plattenstreifen gefordert. Daher wurden weitere Versuchsreihen durchgeführt, wobei die Balkenversuche wiederum an der Universität Innsbruck als Vierpunktbiegeversuch durchgeführt wurden, wie die Abbildung 7 (a) zeigt. Hier wurden zwei Balkenhöhen Von 32 cm und 44 cm untersucht, wobei der Schraubendurchmesser und die Setztiefe der Schrauben variiert wurden. Die Versuche an den Plattenstreifen konnten aufgrund der hohen erforderlichen Lasten (ca. 1500kN Querkraft) nicht in der Versuchsanstalt der Universität Innsbruck durchgeführt werden. Diese 12 Versuche wurden daher im Labor der Universität der Bundeswehr in München durchgeführt. Abbildung 7(b) zeigt den Plattenstreifen im eingebauten Zustand in der MN Prüfmaschine.

Abbildung 8 zeigt die erzielten Traglasten der Querkraftversuche an Balken mit einer Höhe von 44 cm. Dabei wurden zwei Versuche ohne Querkraftbewehrung durchgeführt, die die Referenzversuche darstellen. Die angeführten Traglaststeigerungen beziehen sich auf den Mittelwert der beiden Referenzversuche. Es zeigt sich, dass bei der Verwendung von Betonschrauben mit einem Nenndurchmesser von do = 22 mm für diesen Versuchskörper Traglaststeigerungen von bis zu 150% möglich sind. Werden die Betonschrauben mit etwas geringerer Einbindetiefe installiert, so nimmt die erzielbare Traglaststeigerung leicht ab. Ähnlich zeigt sich dies, wenn anstelle von Schrauben mit do = 22 mm Schrauben mit einem Nenndurchmesser von do = 16mm in identischer Stückzahl eingesetzt werden. Die Abbildung 9 zeigt die Ergebnisse der Plattenversuche. Auch hier wurden wiederum zwei Referenzversuche durchgeführt die den Ausgangswert für die Traglaststeigerung darstellen.

Abbildung 7b Versuchsaufbauten der Balken- und Plattenversuche, welche für die Erlangung der Bauaufsichtlichen Zulassung durchgeführt werden.

Auch hier konnte ein leichter Einfluss der Setztiefe der Schrauben auf die erzielbare Traglaststeigerung gezeigt werden. Dies gilt ebenso für Schrauben mit einem geringeren Durchmesser. Die Plattenversuche zeigen aber gute Übereinstimmung mit den durchgeführten Balkenversuchen, sodass eine Anwendung in platten- und balkenförmigen Stahlbetonbauteilen ohne Unterscheidung durchgeführt werden kann. Auf Basis der durchgeführte Durchstanz- und Querkraftversuche wurden anschließend Bemessungskonzepte und konstruktive Regelungen abgeleitet, die nun Eingang in die bauaufsichtlichen Zulassungen gefunden haben.

4 Die Zulassungen

Auf Basis der wissenschaftlichen Versuche und der daraus abgeleiteten Erkenntnisse wurden im September 2019 zwei getrennte bauaufsichtliche Zulassungen für die Querkraftverstärkung (vgl. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt),2019) und die Durchstanzverstärkung (vgl. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), 2019a) mit RELAST Schrauben vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt. Beide Zulassungen beinhalten die gleichen Schraubentypen und identische Anweisungen hinsichtlich deren Einbau. Wie die Abbildung 4 zeigt, sind die Schraubentypen TSM-22 und TSM-16, welche sich hinsichtlich des Bohrlochnenndurchmessers (do = 22 mm bzw. do = 16 mm) unterscheiden, zugelassen. Eine weitere Unterscheidung wird hinsichtlich des jeweiligen Anschlussgewindes, welches als genormtes ISO-Gewinde ausgeführt ist, vorgenommen. Die Länge der Schrauben kann an das jeweilige Verstärkungsprojekt angepasst werden und ist in den Zulassungen über die maximale Bohrlochtiefe (200 cm für die Querkraftverstärkung, 100cm für die Durchstanzverstärkung) begrenzt. Bei Bohrungen über 170 mm für die T SM-16 bzw. 210 mm für die TSM-22 Schrauben sind Stufenbohrungen auszuführen, um das korrekte Eindrehen der Schrauben zu gewährleisten. Alle Schrauben des zugelassenen Systems werden aus Stahl mit einer charakteristischen Fließspannung von mindestens fyk = 500 MPa gefertigt WÜRTH und mit einem speziellen Korrosionsschutzsystem versehen. Dieser Schutz gewährleistet eine Korrosionsschutzklasse nach C5-l gemäß DIN EN ISO 12944-6. Der Einsatz des Verbundmörtels erhöht den Korrosionsschutz zusätzlich.

Die Anwendung der nachträglichen Verstärkung mit RELAST Betonschrauben ist für Betonklassen bis also normalfeste Betone geregelt und sowohl für Spannbeton, wie auch Stahlbetontragwerke zugelassen. Hinsichtlich der Bauteilabmessungen unterscheiden sich die beiden Zulassungen etwas. So wird bei der Anwendung der Querkraftzulassung eine Mindestbauteildicke von 20 cm, aber keine Maximalabmessung definiert. Hingegen wird für Platten mit erforderlicher Durchstanzverstärkung die maximale Dicke auf 110 cm beschränkt. Die Mindestbauteildicke beträgt auch hier 20 cm.

In beiden Zulassungen ist ein Bemessungsmodell enthalten, das dem planenden Ingenieur einen einfachen Berechnungsablauf für die Ermittlung der erforderlichen Anzahl an Verstärkungselementen vorgibt. Dese beiden Modelle beruhen auf den Berechnungsmodellen der aktuellen Normung (Eurocode 2) und übernehmen diese großteils. Lediglich hinsichtlich der ansetzbaren Fließspannung der Verstärkung/Bewehrung werden Unterscheidungen vorgenommen. so ist die ansetzbare Fließspannung für beide Systeme als abgeminderter Wert fwd.eff nach vorgegebenen Formeln zu berechnen und anschließend in den Bemessungsgleichungen zu verwenden. Auch hinsichtlich der Abstandsregelungen der Verstärkungselemente wurden in den Zulassungen großteils die Regelungen des Eurocode 2 übernommen. Auch dies ermöglicht den planenden Ingenieuren eine einfache Anwendung des Systems mit den bekannten Regeln. Es wurden lediglich Mindestabstände für die Verstärkung eingeführt, die sicherstellen sollen, dass die nachträglich eingebauten Schrauben ihre volle Tragfähigkeit entwickeln können und es nicht zu einer gegenseitigen Beeinflussung der Betonschrauben durch zu geringe Abstände kommt.

5 Pilotprojekte

Auf Basis der erzielten Erkenntnisse der Versuche und den daraus abgeleiteten Bemessungsmodellen konnten in den letzten Jahren bereits einige Pilotanwendungen mit den beiden neuen Verstärkungssysteme ausgeführt werden. Es wurden sowohl Bauwerke des Hochbaus, aber auch des Brücken- und Tiefbaus nachträglich erfolgreich verstärkt.

5.1 Verstärkung eines Parkhauses

Ein bestehendes oberirdisches Parkhaus soll zur Steigerung der Kapazität um ein Stockwerk erhöht werden. Dazu wird eine neue Stahlstruktur auf der bestehenden Stahlbetonstruktur errichtet, was zu einer Lasterhöhung für das bestehende Tragwerk führt. Dieses besteht aus einem dreihüftigen Stahlbetonrahmen über 4 Geschosse und einen daran angebauten zweihüftigen Stahlbetonrahmen über 3 Geschosse, welcher um eine halbe Geschoßhöhe versetzt ist.

Wie die Abbildung 10 zeigt, soll die Anordnung der Verstärkungselemente zwischen der vorhandenen Längsbewehrung erfolgen. Dazu Wird mittels Zerstörungsfreier Prüfverfahren vor Beginn der Bohrungen die vorhandene Bewehrung detektiert und am Tragwerk angezeichnet, um die Bohrpunkte entsprechend anpassen zu können. Aufgrund der verschiedenen Geometrien der Rahmenstiele und der unterschiedlichen Querkraftbeanspruchungen in den Stielen war es im Zuge der Planung erforderlich die Verstärkung für jeden Stiel individuell zu bemessen und anzupassen, um eine möglichst wirtschaftliche Verstärkung zu erzielen.

Aufgrund der Lasterhöhung im Bestandstragwerk ergeben sich auch höhere Querkräfte in den Rahmenstielen. Die darin angeordnete Bügelbewehrung reicht zur Aufnahme dieser Kräfte nicht mehr aus, wodurch eine Verstärkung erforderlich wird. Aufgrund der beiden direkt nebeneinander errichteten Rahmenkonstruktionen sind nicht alle Rahmenstiele von beiden Seiten zugänglich, wodurch der Einbau der Verstärkung von einer Seite erfolgen muss. Daher Wird die Verstärkung in den bis zu einem Meter dicken Rahmenstielen mit entsprechend langen RELAST Verbundankerschrauben realisiert.

Abbildung 11 zeigt die detektierte und angezeichnete Bewehrung an einem Rahmenstiel und einige der bereits erstellten Bohrlöcher vor dem Einbau der Verbundankerschrauben. Wie in der Abbildung ebenfalls ersichtlich ist, kann der Einbau des Systems unter fortlaufender Nutzung des Tragwerks erfolgen, da nur einzelne Bereiche rund um die zu verstärkenden Bauteile abgesperrt werden müssen.

5.2 Biege- und Querkraftverstärkung

Die Eisenbahnüberführung Über die Bundesautobahn A70 wurde als zweifeldrige Spannbetonbrücke 1967 errichtet. Die Balkenbrücke mit zwei getrennten überbauten wurde mit einem gedrungenen Hohlkastenquerschnitt und einer maximalen Feldweite von 17,5 m erbaut. Die Brücke wurde mittels des damals gebräuchlichen Sigma Oval Spann- stahl vorgespannt. Dieser Spannstahl ist nach heutigen Wissenstand stark spannungsrisskorrosionsgefährdet. Aufgrund dessen wurde eine Nachrechnung durchgeführt, welche eine Restlebenszeit von O Jahren ergab, weil für den Fall eines Spanngliedrisses aufgrund von Spannungsrisskorrosion kein Ankündigungsverhalten nachweisbar war.

Um das Schlüsselbauwerk weiterhin im Netz halten zu können und eine Totalsperrung der wichtigen Eisenbahnstrecke zu vermeiden wurde eine Verstärkungsmaßnahme geplant mit der es möglich ist die Restlebenszeit der Brücke auf 20 Jahre zu erhöhen. In diesem verbleibenden Zeitraum kann somit ein Ersatzneubau der Brücke sorgfältig geplant und ausgeführt werden, ohne Unterbrechungen des Eisenbahnverkehrs zu verursachen.

Eine Wesentliche Vorgabe bei der Ausführung der Verstärkung war dabei, dass der Eisenbahnverkehr auf der Brücke nicht unterbrochen werden darf. Es konnten dementsprechend keine Maßnahmen von der Oberseite der Brücke durchgeführt werden. Gleichzeitig durfte unter der Brücke jedoch auch lediglich jeweils ein Fahrstreifen der Autobahn A70 gesperrt werden. Dazu wurde ein spezielles Verstärkungskonzept erarbeitet mit dem die gesamte Maßnahme innerhalb von 4 Wochen umgesetzt werden konnten.

Abbildung 12a Einbau der Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Brücke

Abbildung 12b Einbau der Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs unter der Brücke

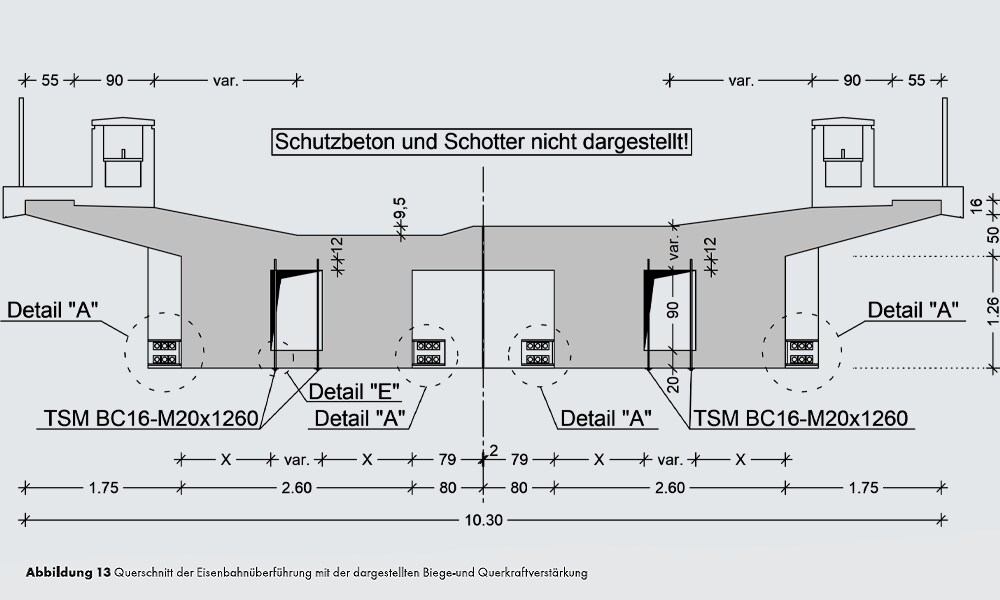

Abbildung 13 zeigt den Querschnitt der Brücke mit den beiden Hohlkästen. Aufgrund der Gefährdung durch den verwendeten Spannstahl musste nicht nur eine Querkraft-, sondern auch eine Biegeverstärkung vorgenommen werden. Diese wurde durch externe Bewehrung in Form von

Stahllaschen an beiden Seiten des Hohlkörpers ausgeführt, wie auch Abbildung 13 zeigt. Diese Stahllaschen wurden in Form von einzelnen Schüssen mit Betonschrauben an den Stegen befestigt und anschließend miteinander verbunden und vorgespannt. Durch den abschnittsweisen Einbau war es möglich, die Sperren auf der Autobahn auf lediglich einen Fahrstreifen zu beschränken.

5.3 Querkraftverstärkung einer Eisenbahnunterführung

Die Eisenbahnunterführung unterführt eine zweispurige Straße unter der Bahnstrecke zwischen Bludenz und Dornbirn in Vorarlberg, Osterreich. Die Brücke ist in Form einer einfeldrigen Plattenbrücke mit einer Spannweite von 1 m bei einer Breite von ca. 18 m errichtet worden. Die Bahnstrecke stellt die Hauptbahnverbindung in Vorarlberg dar, wobei die Brücke im Einfahrtsbereich eines Bahnhofs liegt. Daher Wird die Bahnstrecke auf dieser Brücke dreigleisig geführt mit einer Weiche die direkt auf der Brücke einen seitlichen Abzweiger zu einem Werksgelände bildet.

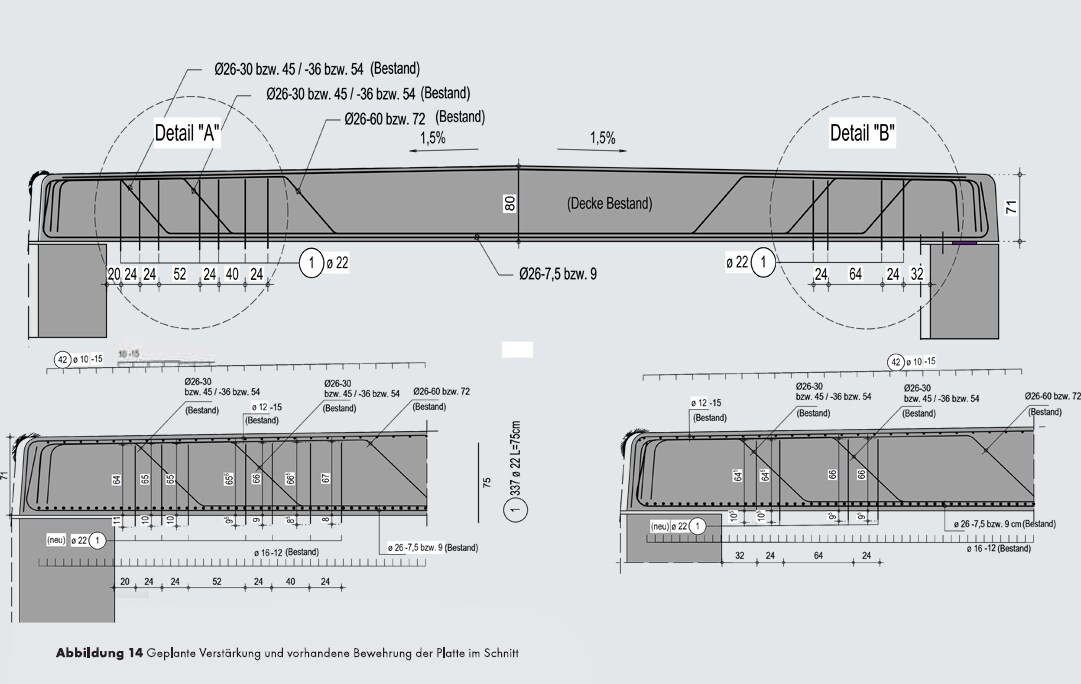

An der Unterführung wurden im Zuge einer Bauwerksprüfung Schubrisse an den Plattenseiten erkannt. Daraufhin wurden Monitoring-Maßnahmen durchgeführt, Wie auch in der Abbildung 15 im oberen Bild anhand der Blechkästen ersichtlich ist. Gleichzeitig wurde eine statische Nachrechnung des Tragwerks nach aktueller Normung beauftragt welche zu dem Ergebnis führte, dass die Tragfähigkeit der Struktur aufgrund zu geringer Schubbewehrung nicht gegeben ist. Die in den 1980er Jahren errichtete Unterführung wurde mit den damals üblichen Schubaufbiegungen der Längsbewehrung als Querkraftbewehrung hergestellt. Diese Schubaufbiegungen sind auch in Abbildung 14 zu erkennen. Aufgrund der großen Längsabstände der Schubaufbiegungen genügen diese jedoch heute nicht mehr den konstruktiven Anforderungen der aktuellen Norm und können dementsprechend nicht für die Tragfähigkeit der platte berücksichtigt werden.

Aufgrund der Bedeutung des Bauwerks und dem damit verbundenen Verkehrsaufkommen sowie der vorhandenen Weiche auf der Brücke wurde von Seiten des Betreibers, den Österreichischen Bundesbahnen, beschlossen, dass das Tragwerk ausschließlich von der Unterseite ertüchtigt werden kann und keine Maßnahmen auf der Brückenoberseite möglich sind. Die ursprünglich geplante Verstärkung beruhte auf einer in einem eingebohrten und geklebten Bewehrung, die zwischen die Aufbiegung eingebaut werden sollte. Mit dem neuen System RELAST war es jedoch im Zuge einer Umplanung möglich, die Anzahl an Verstärkungselemente zu reduzieren und vor allem den Einbauaufwand, den die geneigten Bohrungen erzeugt hätten, drastisch zu reduzieren. Die Verstärkung wurde in vier Reihen parallel zu den Auflagerrändern geplant, wie auf der rechten Seite (Detail B) der Abbildung 14 zu sehen ist. In den stumpfen Ecken der im Grundriss leicht schiefen Brücke War eine etwas größere Bewehrungsmenge erforderlich, wie das Detail A der Abbildung 14 zeigt.

Abbildung 15a Unterführung mit Monitoring der Schubrisse

Abbildung 15b Unterführung mit eingebauter Querkraftverstärkung

Das rechte Bild der Abbildung 15 Zeigt die ausgeführte Verstärkung, die gänzlich von den beiden Gehwegen eingebaut werden konnte. Somit stellte die Verstärkung auch keine Beeinträchtigung des Verkehrs unter der Brücke dar und konnte innerhalb Weniger Tage ausgeführt werden.

5.4 Verstärkung des Altstadtringtunnels, München

Der Münchner Altstadtring stellt den innersten Verkehrsring der Landeshauptstadt München dar. Der sogenannte Altstadtringtunnel im Norden des Rings ist zugleich zentrale West-/Ost-Verbindung im Herzen von München. Der Tunnel wurde in den späten 1960er Jahren errichtet und anlässlich der Olympischen Spiele 1972 für den Verkehr freigegeben. Heute stellt der Altstadtring Nord mit einer durchschnittlichen, täglichen Verkehrsbelastung von 60 Fahrzeugen im Tunnel eine wesentliche Hauptverkehrsader von München dar. Eine Teil- oder Totalsperrung bedeutet für München eine schwerwiegende verkehrstechnische Beeinträchtigung für das gesamte Innenstadtgebiet.

Abbildung 16 Errichtung der Tunneldecke im Kellergeschoss des Prinz-Carl-Palais in den späten 1960er Jahren, Foto: Lansdeshauptstadt München

Eine Besonderheit des Altstadtringtunnels ist mit dem Tunnelblock 34, direkt unter dem Prinz-Carl-palais, gegeben. Das historische Palais, welches lange als Amtssitz des bayerischen Ministerpräsidenten genutzt wurde, wurde 1806 fertiggestellt. Daher musste der Tunnel aufwendig nachträglich unter dem Gebäude errichtet werden, wie Abbildung 16 zeigt. Dafür wurde im vorhandenen Kellergeschoß eine Abfangkonstruktion aus Stahlträgern errichtet und anschließend wurden im Pilgerschrittverfahren insgesamt 15 Betonträger (auch als Lamellen bezeichnet) abschnittsweise betoniert Diese Lamellen besitzen eine Höhe von 3,5 m und eine variable Querschnittsbreite. Zur Reduzierung des Eigengewichts wurden in den Lamellen in Längsrichtung mehrere Hohlkörper angeordnet. Die Lamellen wurden in Längsrichtung vorgespannt. Anschließend wurden die 15 Lamellen auch in Querrichtung vorgespannt und bilden so die Tunneldecke.

Nach Errichtung der Tunneldecke wurden die Bereiche für die beiden Tunnelwände ausgegraben Und diese errichtet, abschließend wurde der Restquerschnitt des Tunnels ausgebrochen und die Fahrbahn hergestellt. Somit stellen die einzelnen Lamellen vorgespannte Einfeldträger dar, welche auf den Tunnelaußenwänden aufliegen Die maximale Spannweite der Lamellen ist etwa 32 m, wobei der gesamte Lastabtrag des Prinz-Carl-Palais über die Tunneldecke dieses Blocks erfolgt.

Für die Vorspannung der Tunneldecke wurde das Spannsystem PZ mit vergüteten Spannstählen Sigma Oval St 45/160 verwendet. Nach heutigem Kenntnisstand gilt der verwendete Sigma Oval Stahl, wie schon beschrieben wurde, als spannungsrisskorrosionsgefährdet. Eine Nachrechnung im Jahr 2013 ergab, dass bei 13 der 15 Lamellen keine Vorankündigung des Versagens bei Ausfall der Spannbewehrung nachgewiesen werden kann.

Aufgrund der Randbedingungen wurde von der Landeshauptstadt München eine Verstärkung der Tunneldecke dieses Tunnelblockes beschlossen, wobei keine Maßnahmen von oben gesetzt werden können und eine Totalsperre des Tunnels nicht möglich ist. Es wurde daher ein Einbau von Betonschrauben durch die Hohlkörper als nachträgliche Querkraftverstärkung geplant und eine zusätzliche Betonschicht von 30 cm an der Tunneldeckenunterseite in die zusätzliche Biegebewehrung eingebaut. Je nach Bereich und Spannweite der Tunneldecke kommen dazu hochfeste Gewindestäbe mit einem Durchmesser von Ø 43 mm bzw. Ø 63,5 mm zum Einsatz. Diese Gewindestäbe werden mithilfe von 2 oder 4 Betonschrauben an beiden Seiten in die Tunnelwände verankert, um die entstehenden Biegezugkräfte aufzunehmen.

Im Frühjahr 2019 wurde mit den Ausführungsmaßnahmen der Tunnelverstärkung begonnen, wobei in einem ersten Schritt die RELAST Schrauben an der Tunnelnordseite eingebaut wurden. Dafür wurde der Verkehr umgelegt, wobei stets mindestens zwei Fahrstreifen geöffnet bleiben mussten, wie auch die Abbildung 18 zeigt. Nach einer ausführlichen zerstörungsfreien Detektion der vorhandenen Spannglieder konnten die Einstiegsöffnungen in die Hohlkörper hergestellt werden, welche für den Einbau der Schrauben in die Hohlkörper erforderlich sind (vgl. Abbildung 18). Die im Zuge der Erstellung zurückgebliebene Schalung der Hohlkörper musste im Hohlkörper Zerkleinert und entfernt werden. Anschließend konnte mit dem Einbau der Verstärkungsschrauben begonnen werden. Der Einbau der Schrauben in der Nordhälfte des Tunnels konnte im September 2019 abgeschlossen werden. Im nächsten Schritt wurden die hochfesten Gewindestöbe an der Deckenunterseite eingebaut und der Verkehr auf die Nordseite umgelegt, um die Arbeiten an der Südseite der Decke fortsetzen zu können.

Die Arbeiten an der Südseite werden derzeit ausgeführt. Nach dem Einbau der restlichen Schrauben (insgesamt werden ca. 7300 Schrauben verbaut), wird die neue Biegebewehrung an der Südseite eingebaut und mittels Muffen an die Bewehrung der Nordseite angeschlossen. Abschließend Wird eine Spritzbetonschicht von 30 cm an der Deckenunterseite angebracht Und somit die ebene Deckenuntersicht wiederhergestellt. Diese Arbeiten sollen bis Juni abgeschlossen sein.

Abbildung 18a Einbau der RELAST Schrauben in die Tunneldecke zur nachträglichen Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs im Tunnel

Abbildung 18b Einbau der RELAST Schrauben in die Tunneldecke zur nachträglichen Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs im Tunnel

6 Zusammenfassung

Seit Anfang September 2019 sind die RELAST Verbundankerschrauben als nachträgliche Querkraft- und Durchstanzbewehrung durch das Deutsche Institut für Bautechnik zugelassen. Dem gingen jahrelange wissenschaftliche Untersuchungen und zahlreiche Bauteilversuche an der Universität Innsbruck voraus. Diese Versuche zeigten, dass mit Hilfe der nachträglich eingebauten Betonschrauben die Traglasten gegenüber Referenzversuchen ohne Schubbewehrung um bis zu 150% bei Querkraftverstärkung und um bis zu 50% bei Durchstanzverstärkung gesteigert werden können. Auf Basis der Versuchsergebnisse wurden anschließend Bemessungskonzepte abgeleitet, die auf den Bemessungsmodellen des Eurocode 2 und somit auf der aktuellen Normung basieren. Diese Bemessungskonzepte, die nun auch in den Zulassungen enthalten sind, ermöglichen dem planenden Ingenieur eine einfache Dimensionierung der Verstärkung mithilfe der bekannten Gleichungen der Normung. Wie zahlreiche durchgeführte Pilotprojekte gezeigt haben, liegt der große Vorteil der nachträglichen Verstärkung mit RELAST Verbundankerschrauben in der einfachen Installation und sofortigen Belastbarkeit der Schrauben. Es muss nicht auf das Aushärten der Verbundmasse gewartet werden. Das Verstärkungssystem kann aufgrund der Tragwirkung auf dem Prinzip des Hinterschnitts über das Verbundgewinde im Bohrloch von einer Seite in die zu verstärkende Struktur eingebaut werden. Damit entfällt der Abtrag von Fußboden- oder Fahrbahnaufbauten auf der Oberseite des Tragwerks, welcher bei anderen Verstärkungssystemen oftmals notwendig ist. Außerdem kann die Verstärkung unter laufendem Betrieb durchgeführt werden, lediglich kleine Bereiche für den Einbau der Verbundankerschrauben gesperrt werden müssen, wie die vorgestellten Pilotprojekte beweisen. Gleichzeitig ist es durch gute Tragwirkung der RELAST Schrauben möglich, bei geringer Störung des Bauwerks eine hohe Traglaststeigerung zu erzielen. Durch ein vorheriges Detektieren der vorhandenen Bewehrung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren ist es zudem möglich, die Beschädigung vorhandener Bewehrung zu vermeiden, Das neue System der Tragwerksverstärkung mit RELAST Verbundankerschrauben zeichnet sich somit durch eine einfache, schnelle und witterungsunabhängige Installation während des laufenden Betriebs aus.

Danksagung

Die Autoren möchten sich bei den Firmen TOGE und Würth für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren herzlich bedanken. Dank gilt ebenfalls der Deutschen Bahn, den und der Landeshauptstadt München für die Chance die Pilotprojekte mit dem neuen Verstärkungssystem ausführen zu können und die Zurverfügungstellung des Bildmaterials.

Literaturverzeichnis

Bundesanstalt für Straßenwesen (2015). Verkehrsentwicklung auf Bundesstraßen. Verkehrstechnik Heft V 304.

Bundesanstalt für Straßenwesen (2019). Brückenstatistik. Stand 01.09.2019.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Okt. 2019a) Würth Verbundankerschraube RELAST in Durchmesser 16 mm und 22 mm zur Anwendung als nachträglich verankerte Durchstanzbewehrung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-1 5.1-345.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Okt, 2019b) Würth Verbundankerschraube RELAST in Durchmesser 16 mm und 22 mm zur Anwendung als nachträglich verankerte Querkraftbewehrung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-1 5.1-344

Feix, Jürgen, Patrick Wörle und Andreas Gerhard (201 2), „Ein neuer Ansatz Zur Steigerung der Durchstanztragfähigkeit bestehender Stahlbetonbauteile" In: Bauingenieur 87.

Fischer, Oliver, Andreas Müller, Thomas Lechner, Matthias Wild und Kathrin Kessner „Ergebnisse und Erkenntnisse zu durchgeführten Nachrechnungen von Betonbrücken in Deutschland". Im Beton-und Stahlbetonbau 1092, S. 107-127.

Gschösser, Florian, Ralf Schneider, Arnold Tautschnig und Jürgen Feix (2016). „Retrofitting Measure Vs. Replacement -LCA Study for a Railway Bridge". In: Sustainable Built Environment (SBE) Regional Conference Zurich 2016. Hrsg. von Guillaume Habert und Arno Schlueter. Zürich: Hochschulverlag AG, ETH Zürich, S. d72-d77.

Lechner, Johannes (2017). „Ein neues Verfahren zur nachträglichen Querkraftverstärkung von Stahlbetonbauteilen". Dissertation. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Lechner, Johannes, Nikolaus Fleischhacker, Christoph Wahl und Jürgen Feix (2017). „Zum Verbundverhalten von Betonschraubdübeln mit großem Durchmesser". In: Beton. und Stahlbetonbau 1 12 (9), S. 589-600.

Maurer, Reinhard, Andreas Arnold und Matthias Müller „Auswirkungen aus dem neuen Verkehrslastmodell nach DIN EN 1991-2 / NA bei Betonbrücken“ In: Beton-und Stahlbetonbau 106. Il, S. 747-759.

Walkner, Rupert, Matthias Spiegl und Jürgen Feix (2019). „Experimentelle Untersuchungen und Vorstellung eines Bemessungsansatzes zur Durchstanzverstärkung von Betonbauteilen mit Betonschrauben". In: Bauingenieur 94.12.